2012年04月12日

創造性について(前編)

■ゆ~さん★のおもしろコラムだじょ~

------------------------------------

良く使われる創造性という言葉。

なんか、漠然としていて、わかりにくいよね? てか、良く分んなくなくなくなくね?(あれ?これじゃw 分る事になっちゃうのかな?w

無から、誰の知恵も拝借せずに自分の感性だけで独創的なものを生み出す。

この事は創造の一つの形だと思いますが、これは人間の領域を遥かに超えていて神の領域だと思います。

我々人間は、今も昔も何かにインスパイアー(刺激)され、感動し、そのバイブレーションを何かに表現したい衝動に駆られ、それが、絵画に現れたり、音楽であったり、建築、宗教、科学・・・と様々な領域で発揮されて形となるのだと。そう思っています。

我々人間の創造性の発揮とは、様々なもの(森羅万象)からヒントを得、色々な人の色々な事柄を応用して知恵を拝借して、更に便利なものや、新しいアイディアを生み出していく。

昆虫からヒントを得た発明もあるでしょ? 実存する消しゴムと鉛筆の組み合わせで新しいアイディアも誕生したでしょ? 写実遠近法や空気遠近法などのテクニックを開発したでしょ?

倍音構成から12音階を発見したでしょ?

生老病死からスタート(ヒントを得て)して八正道を経て仏教が誕生したでしょ?

で、これは、結局は自分自身の表現につながってくるのだと思います。(=個性)

まあ、こうやって発見とか発明とかっていうと、大仰なんだけど、簡単に言えば「工夫」です。

だから、身の回りのチョッとした工夫ができるかできないか という事。

これは、仕事の上でも同じで、ちょっとの工夫で随分仕事がしやすくなったりする。

また、マネージメントの世界では、この創造性が最も重要で、「自分がマネージャーなら」こうやって料理する~ってイメージができる様でなければならない。

料理の仕方は「損益」「人事」マネージメントの基本を押さえつつ、自分ならではのテイストを、個性を最大の武器としてピリリとスパイスが効く様に心掛ける必要があります。

これが無いと、その他大勢の平凡なマネージャーで業績も当然平凡かそれ以下となる。

つまり、必然性。

この業務のマネージメントは、「あなた」でなければダメなんだ。という、その理由。

身の回りのチョッとした工夫からスタートして、その感性を仕事に応用し、それが習慣化するとやがて自然にその人の個性が磨かれて行き創造性の領域が鍛えられて行く。

結果的に、非常に個性豊かな人が出来上がる寸法。=その他大勢では無いわけだ。

え~っと、この「創造性」って実は僕にとって命であり、これが停止してしまうと、僕は死んでしまいます。

僕の場合は、音楽の世界で鍛えまくって、その感性が基盤となって、様々な事に応用しています。

-------------------------------------------

一つの面白い例として僕のケースを紹介します。

-------------------------------------------

因みに、昔も今も、僕は僕自身をストレートに素直に表現するには音楽が一番なです。

ドラムの演奏が自分の感情を表現する一番の方法で、言葉を使うよりやりやすいです。

音楽の世界ってすごくシビアで、生きて行くのが非常に大変なんです。

例えば、何かの仕事があると、必ずオーディションがあります。

で、その仕事にありつく為に、応募者の一人としてオーディション会場であるスタジオの前に並ぶわけですがドラマーもずら~っと並んでいるわけですよ。皆ライバル。

自分の番が回ってくると、ディレクターから譜面を渡されて、いきなり初見で演奏がスタートする。

もちろん、充分に譜面のチェックなんかできないし、練習もできない。

その中で、ミスなく、最高の演奏をして他のメンバーやディレクターを納得させる説得力が求められるわけです。

で、ここまでできてその他大勢の枠に入れる。(これで大分絞られるけどね)ここから、一歩ズ抜けるには個性が要求されるわけで、この楽曲を瞬時に解釈して、そこに自分を同化させる。

そして、そこから感じ取ったインスピレーションを感情に委ねて表現する。

なので、「失恋」をテーマにした音楽でも、演奏する人の人生経験によって表現力に差が付いてくるわけです。

「僕は、このテーマをこう解釈して、こう表現するよ~。どお?このテイスト?最高でしょ?」てな事を、演奏で語りかける。

そしてディレクターは、そういう人を採用するわけです。

つまり、そこには「その人」でなければならない必然がある。

このオーディション(チャンス)は、いつ来るかわからないし、それがどんなものかもわからないので、最高の準備をしていなければならないのです。

リズム一つとっても

サンバ、ボサノヴァ、カリプソ、アフロ、タンゴ、ルンバ、ジャズ、ワルツ、マーチ、ロック、POP、フュージョン・・・

ビート一つとっても

2ビート、3拍子、4ビート、8ビート、16ビート、変則奇数ビート・・・

実に様々です。

これ、ぜーんぶ勉強しました。プロとして対応できるように。必死こいて。

譜面やリズム、ビートなど基本は音楽学校で、譜面の初見演奏力は、キャバレーの生演奏で力をつけたんだ。

今もあるのかなぁ? 小岩と松戸、柏のキャバレー・ハリウッド。

30分1ステージを1日8本で、日当1万円くらい。

編成は、3管(サックス、トランペット、トロンボーン)、ピアノ、ベース、ギター、ドラムの7人編成で、各パートには高さ1メートル以上の譜面が順番に重なっている。

で、これを順に演奏していって、2ヶ月位で1サイクルが終わる。

知らない曲ばかり・・・

リハーサルなんてないから、楽屋からステージに直行で、即座にバンマスのカウントが入る。

「1、2、1、2、3・・・」

-------------------------------------

ん~疲れちまった^^; この続きは、またこんど~

------------------------------------

良く使われる創造性という言葉。

なんか、漠然としていて、わかりにくいよね? てか、良く分んなくなくなくなくね?(あれ?これじゃw 分る事になっちゃうのかな?w

無から、誰の知恵も拝借せずに自分の感性だけで独創的なものを生み出す。

この事は創造の一つの形だと思いますが、これは人間の領域を遥かに超えていて神の領域だと思います。

我々人間は、今も昔も何かにインスパイアー(刺激)され、感動し、そのバイブレーションを何かに表現したい衝動に駆られ、それが、絵画に現れたり、音楽であったり、建築、宗教、科学・・・と様々な領域で発揮されて形となるのだと。そう思っています。

我々人間の創造性の発揮とは、様々なもの(森羅万象)からヒントを得、色々な人の色々な事柄を応用して知恵を拝借して、更に便利なものや、新しいアイディアを生み出していく。

昆虫からヒントを得た発明もあるでしょ? 実存する消しゴムと鉛筆の組み合わせで新しいアイディアも誕生したでしょ? 写実遠近法や空気遠近法などのテクニックを開発したでしょ?

倍音構成から12音階を発見したでしょ?

生老病死からスタート(ヒントを得て)して八正道を経て仏教が誕生したでしょ?

で、これは、結局は自分自身の表現につながってくるのだと思います。(=個性)

まあ、こうやって発見とか発明とかっていうと、大仰なんだけど、簡単に言えば「工夫」です。

だから、身の回りのチョッとした工夫ができるかできないか という事。

これは、仕事の上でも同じで、ちょっとの工夫で随分仕事がしやすくなったりする。

また、マネージメントの世界では、この創造性が最も重要で、「自分がマネージャーなら」こうやって料理する~ってイメージができる様でなければならない。

料理の仕方は「損益」「人事」マネージメントの基本を押さえつつ、自分ならではのテイストを、個性を最大の武器としてピリリとスパイスが効く様に心掛ける必要があります。

これが無いと、その他大勢の平凡なマネージャーで業績も当然平凡かそれ以下となる。

つまり、必然性。

この業務のマネージメントは、「あなた」でなければダメなんだ。という、その理由。

身の回りのチョッとした工夫からスタートして、その感性を仕事に応用し、それが習慣化するとやがて自然にその人の個性が磨かれて行き創造性の領域が鍛えられて行く。

結果的に、非常に個性豊かな人が出来上がる寸法。=その他大勢では無いわけだ。

え~っと、この「創造性」って実は僕にとって命であり、これが停止してしまうと、僕は死んでしまいます。

僕の場合は、音楽の世界で鍛えまくって、その感性が基盤となって、様々な事に応用しています。

-------------------------------------------

一つの面白い例として僕のケースを紹介します。

-------------------------------------------

因みに、昔も今も、僕は僕自身をストレートに素直に表現するには音楽が一番なです。

ドラムの演奏が自分の感情を表現する一番の方法で、言葉を使うよりやりやすいです。

音楽の世界ってすごくシビアで、生きて行くのが非常に大変なんです。

例えば、何かの仕事があると、必ずオーディションがあります。

で、その仕事にありつく為に、応募者の一人としてオーディション会場であるスタジオの前に並ぶわけですがドラマーもずら~っと並んでいるわけですよ。皆ライバル。

自分の番が回ってくると、ディレクターから譜面を渡されて、いきなり初見で演奏がスタートする。

もちろん、充分に譜面のチェックなんかできないし、練習もできない。

その中で、ミスなく、最高の演奏をして他のメンバーやディレクターを納得させる説得力が求められるわけです。

で、ここまでできてその他大勢の枠に入れる。(これで大分絞られるけどね)ここから、一歩ズ抜けるには個性が要求されるわけで、この楽曲を瞬時に解釈して、そこに自分を同化させる。

そして、そこから感じ取ったインスピレーションを感情に委ねて表現する。

なので、「失恋」をテーマにした音楽でも、演奏する人の人生経験によって表現力に差が付いてくるわけです。

「僕は、このテーマをこう解釈して、こう表現するよ~。どお?このテイスト?最高でしょ?」てな事を、演奏で語りかける。

そしてディレクターは、そういう人を採用するわけです。

つまり、そこには「その人」でなければならない必然がある。

このオーディション(チャンス)は、いつ来るかわからないし、それがどんなものかもわからないので、最高の準備をしていなければならないのです。

リズム一つとっても

サンバ、ボサノヴァ、カリプソ、アフロ、タンゴ、ルンバ、ジャズ、ワルツ、マーチ、ロック、POP、フュージョン・・・

ビート一つとっても

2ビート、3拍子、4ビート、8ビート、16ビート、変則奇数ビート・・・

実に様々です。

これ、ぜーんぶ勉強しました。プロとして対応できるように。必死こいて。

譜面やリズム、ビートなど基本は音楽学校で、譜面の初見演奏力は、キャバレーの生演奏で力をつけたんだ。

今もあるのかなぁ? 小岩と松戸、柏のキャバレー・ハリウッド。

30分1ステージを1日8本で、日当1万円くらい。

編成は、3管(サックス、トランペット、トロンボーン)、ピアノ、ベース、ギター、ドラムの7人編成で、各パートには高さ1メートル以上の譜面が順番に重なっている。

で、これを順に演奏していって、2ヶ月位で1サイクルが終わる。

知らない曲ばかり・・・

リハーサルなんてないから、楽屋からステージに直行で、即座にバンマスのカウントが入る。

「1、2、1、2、3・・・」

-------------------------------------

ん~疲れちまった^^; この続きは、またこんど~

2012年04月10日

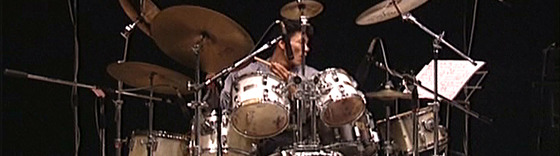

ゆ~さん★の音楽演奏

ドラマーのゆ~さん!

命と躍動感を吹き込むドラミングは音楽の要。

オールジャンルを網羅する繊細で見事なスティックワーク、

ダイナミックな表現力は他の追随を許さない!

---------------------------------------------

ぼくの音楽演奏(ドラム)はコチラ!

---------------------------------------------

■YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=FPlyd6nqxbs

■mixi

http://mixi.jp/show_profile.pl?id=39201541&from=navi

からコンテンツ⇒動画 たくさん載せてるよ^^

http://www.facebook.com/people/Yuichi-Okawa/100002186377712#!/profile.php?id=100002186377712

---------------------------------------------

※Youtubeを埋め込んだり、直接ULできたりしたら良いのに…ね。ちょっと使い辛いかなぁ…しーまblog

2012年04月10日

審美眼(shinbi-gan)について

■ゆ~さん★おもしろコラムだじょ~

----------------------------------

えーと、辞典で調べれば、美を識別する能力って事で、美しい物を見極める眼力ですね。

皆さんの中に絵画好きな人はいるかな? 今日はそんな話し・・・

油絵なんかで、なんだか幼稚園生が描いたみたいな絵ってよくあるよね? よね? よね?

線も雑だし、色なんかはみ出しちゃってたりするし・・・ピ○そ とか?

んで、それがまた、有名な画家の作品だったりする。(うはwまぢ?って感じですよね・・・)

(こんなの、オレでも描けそぢゃね?つか、うまいかも・・・・おkk~)

だけど・・・なんで、こんなに評価されてるんだ? 不思議だなあ?

と思った事あるでしょ。ね、Tさん、Yさん、Kさん、Zさん・・・(うそw テキトーにアルファベット並べただけw)

実は、僕もその一人でした。

7年位前かなぁ、あるデザイン会社の社長の自宅におじゃました時、応接間にすげーでかい、立派な額の油絵(静物画)がドカーンと飾ってあったんで、紅茶すすりながら、しげしげと眺めてたら、その社長、

「どう?いいでしょ。わかる?」って聞くから、先ずは「大きくて迫力ありますね~」「こんなに大きなの見た事ないです!」「ところで、コレ、どなたの絵なんです?」って絵の話しにドップリ浸かってたら、なんと、なんと

この社長、とある有名女流画家の子孫(孫)で、形見でこの絵をもらったんだと!(国宝級だとか・・・)

で、審美眼なんだけど、絵って見る人の眼力を鍛えなきゃダメなんだって。

その絵の価値が分からないんだってさ。

一見雑に描かれている絵。感性を鍛えて見る目を養って行くと、その同じ絵の見え方が違ってくるのだそうだ。イメージ的に言うと、鍛えた度合いによって1枚1枚、絵の上に被さっていたヴェールが剥がれて行く感じ。

裸眼で1メートル先もぼやけて良く見えない目の悪い人が、眼鏡をかけた時の感じかな。

言い方を代えると、我々一般人は、その絵の本質が見えているのではなく、トレーシングペーパーみたいなのが、幾重にも重なってる状態で見ている感じ。わかるかな?

で、その絵をジ~っと見つめる。何時間も・・・ペーパーが1枚取れる。

実は僕ね、仕事の話しそっちのけで1週間近く通いまくりましたw ここにw 楽しかったから。

僕の場合、この絵の本質まで辿り着けなかったけど、イイ線までは行った。(と思う)

ペーパーが剥がれる感じ、絵の本質に迫る感じが体感できたから。・・・でもすげー疲れたよ。精神の集中。

なんかね、格闘してた感じだよ。これマジです。大マジです。

「あなたごとき青二才に、私が見抜けるものですか。出直してきなさい」って絵が語りかけてくるんだもん。

絵が見る人を試すんだもん。 絵が気高く誇りに満ち溢れてるんだもん。 生命力っていうのかなー?何か力に溢れてるんだもん。信じられる?

生活の全てを投げ打って、絵画に命を捧げて、一人の画家が信念のもと全身全霊を傾けて、その存在の全てを絵筆に込めて一切の妥協を許さず打ち込みこの世に生み出された作品。

その片鱗を感じただけで、怯んでしまいそうな程の迫力と圧迫感。

その事が良くわかりました。感動せずにはいられませんでした。

このコラムを書いてるだけで、当時を思い出して、涙が出てきてしまった。感動してしまった。

孫である、社長自身も、まだこの絵の本質に迫れ切れていないって言ってたけど、一度なんかの拍子にパッとそれらしき物が見えたそうです。

描かれている静物が、とてもリアルで繊細で、静物なのに生き生きしていて・・・なんだこれは!って感じで、大感動だったそうです。

このバイブレーションは、とても口では表現できないって。

世の中には、贋作(ニセモノ)って物がありますが、コレが実に上手く真似しているもんだから、素人には見分けが付かない。そりゃそうだよね。

贋作の作者も画家なんだもん。

で、オリジナルを描くわけじゃなくお手本通りに描きゃいいんだもん。

でも、表面しか真似できないのです。お手本(本物)の本質までは描けないのです。真似できない。

てか、これができたら、贋作なんて描いてらんないしね。

で、目利き。見る人が見れば、一発でわかっちゃうのです。

ベールを剥がされちゃうからね。表面だけのごまかしは通用しないのです。

つまり、これが審美眼。

私たちは、普段の生活の中で、様々な出来事に出会います。

仕事の中でも、プライベートでも。

別れがあり、出会いがあり、その係わり合いの中で様々な思惑を孕んだ人間模様。

騙したつもりが騙されて、乗せたつもりが~乗せられて~・・・くだらない。

タヌキもキツネもお呼びでないの。なのなの。

今日テーマにした審美眼は、心が曇っていると決して開かない眼です。

これを法眼(ほうげん)といいます。

私たち一般人は、普段の生活の中で、襟を正して、この境地に近づきたいものです。

と、いう話しでした。 チャンチャン。

----------------------------------

えーと、辞典で調べれば、美を識別する能力って事で、美しい物を見極める眼力ですね。

皆さんの中に絵画好きな人はいるかな? 今日はそんな話し・・・

油絵なんかで、なんだか幼稚園生が描いたみたいな絵ってよくあるよね? よね? よね?

線も雑だし、色なんかはみ出しちゃってたりするし・・・ピ○そ とか?

んで、それがまた、有名な画家の作品だったりする。(うはwまぢ?って感じですよね・・・)

(こんなの、オレでも描けそぢゃね?つか、うまいかも・・・・おkk~)

だけど・・・なんで、こんなに評価されてるんだ? 不思議だなあ?

と思った事あるでしょ。ね、Tさん、Yさん、Kさん、Zさん・・・(うそw テキトーにアルファベット並べただけw)

実は、僕もその一人でした。

7年位前かなぁ、あるデザイン会社の社長の自宅におじゃました時、応接間にすげーでかい、立派な額の油絵(静物画)がドカーンと飾ってあったんで、紅茶すすりながら、しげしげと眺めてたら、その社長、

「どう?いいでしょ。わかる?」って聞くから、先ずは「大きくて迫力ありますね~」「こんなに大きなの見た事ないです!」「ところで、コレ、どなたの絵なんです?」って絵の話しにドップリ浸かってたら、なんと、なんと

この社長、とある有名女流画家の子孫(孫)で、形見でこの絵をもらったんだと!(国宝級だとか・・・)

で、審美眼なんだけど、絵って見る人の眼力を鍛えなきゃダメなんだって。

その絵の価値が分からないんだってさ。

一見雑に描かれている絵。感性を鍛えて見る目を養って行くと、その同じ絵の見え方が違ってくるのだそうだ。イメージ的に言うと、鍛えた度合いによって1枚1枚、絵の上に被さっていたヴェールが剥がれて行く感じ。

裸眼で1メートル先もぼやけて良く見えない目の悪い人が、眼鏡をかけた時の感じかな。

言い方を代えると、我々一般人は、その絵の本質が見えているのではなく、トレーシングペーパーみたいなのが、幾重にも重なってる状態で見ている感じ。わかるかな?

で、その絵をジ~っと見つめる。何時間も・・・ペーパーが1枚取れる。

実は僕ね、仕事の話しそっちのけで1週間近く通いまくりましたw ここにw 楽しかったから。

僕の場合、この絵の本質まで辿り着けなかったけど、イイ線までは行った。(と思う)

ペーパーが剥がれる感じ、絵の本質に迫る感じが体感できたから。・・・でもすげー疲れたよ。精神の集中。

なんかね、格闘してた感じだよ。これマジです。大マジです。

「あなたごとき青二才に、私が見抜けるものですか。出直してきなさい」って絵が語りかけてくるんだもん。

絵が見る人を試すんだもん。 絵が気高く誇りに満ち溢れてるんだもん。 生命力っていうのかなー?何か力に溢れてるんだもん。信じられる?

生活の全てを投げ打って、絵画に命を捧げて、一人の画家が信念のもと全身全霊を傾けて、その存在の全てを絵筆に込めて一切の妥協を許さず打ち込みこの世に生み出された作品。

その片鱗を感じただけで、怯んでしまいそうな程の迫力と圧迫感。

その事が良くわかりました。感動せずにはいられませんでした。

このコラムを書いてるだけで、当時を思い出して、涙が出てきてしまった。感動してしまった。

孫である、社長自身も、まだこの絵の本質に迫れ切れていないって言ってたけど、一度なんかの拍子にパッとそれらしき物が見えたそうです。

描かれている静物が、とてもリアルで繊細で、静物なのに生き生きしていて・・・なんだこれは!って感じで、大感動だったそうです。

このバイブレーションは、とても口では表現できないって。

世の中には、贋作(ニセモノ)って物がありますが、コレが実に上手く真似しているもんだから、素人には見分けが付かない。そりゃそうだよね。

贋作の作者も画家なんだもん。

で、オリジナルを描くわけじゃなくお手本通りに描きゃいいんだもん。

でも、表面しか真似できないのです。お手本(本物)の本質までは描けないのです。真似できない。

てか、これができたら、贋作なんて描いてらんないしね。

で、目利き。見る人が見れば、一発でわかっちゃうのです。

ベールを剥がされちゃうからね。表面だけのごまかしは通用しないのです。

つまり、これが審美眼。

私たちは、普段の生活の中で、様々な出来事に出会います。

仕事の中でも、プライベートでも。

別れがあり、出会いがあり、その係わり合いの中で様々な思惑を孕んだ人間模様。

騙したつもりが騙されて、乗せたつもりが~乗せられて~・・・くだらない。

タヌキもキツネもお呼びでないの。なのなの。

今日テーマにした審美眼は、心が曇っていると決して開かない眼です。

これを法眼(ほうげん)といいます。

私たち一般人は、普段の生活の中で、襟を正して、この境地に近づきたいものです。

と、いう話しでした。 チャンチャン。

2012年04月09日

今見てるTV番組(昔書いたコラム^^;)

■ゆ~さん★のおもしろコラム

----------------------------

今ね、丁度「たけしの日本教育白書」を見てるんだ。

学校のイジメ問題やら何やら色んなテーマで教育問題を掘り下げている。

さっき、給食費を払わない親が多いっていうのをやっていたけど・・・何と全体の2割近くがそうだって

いうんだよね^^;

で、取材人が学校側と、不払いの親の両方にインタヴューしてたんだけど、学校側は取り立てに家ま

で行くんだけど体良く追い返されるし・・・

不払いの親の言い分はというと

1.NHKとかでも不払いの人がいるし~学校も同じかな~って感覚で~

2.給食まずいし~お金取りたいなら、もっとマトモな物を出して欲しい~これじゃお金払わない

3.周りでも払ってない人がいるし~自分もいいかな~って

4.・・・

・・・おいおい;; 悲しくなってしまったです。これ、30代前半位?の母親達のコメントです。

レポーターからの質問

「お子さんに携帯電話は持たせているんですか?」

母親たち

「携帯はね~必需品だしね~」

レポーターからの質問

「携帯電話代と学校の給食費とどちらが大切ですか?で、月どの位携帯電話代使ってますか?お子さん」

母親たち

「そりゃ~携帯でしょ。何は無くても携帯無しは有得ないし。

ん~最高6万払わされた事あります~(ゲラゲラ」

・・・あのさ、こういう人が子供を産んでいいのかな?;;

ご飯を食べて適度に運動して生活をしていれば、時と共に体は成長するし、体が健康ならやがて男も女も

子供を産める、作れる体にはなるけど、それで子供を産んでいいのかな?

ぼくは、人の親になるっていう事は相応の覚悟と準備が必要だと思うのだけど。ちがうかな?

やはり、心が定まって内面がそれなりの大人に成長していなければ、だめだよ。

子供が子供を躾けたり教育したりは、やっぱできないよ。

今、ちょうどTVでは「品格」について話し合われているけど、先ほどの給食費不払いの親は話の内容が

小学生並みで、精神年齢低すぎだと思う。

こういう親に育てられてる子供は、家庭内の教育も躾も当然できていないでしょ。悲しい事です。

よく、恥ずかしげも無く・・・っていうか、そういう感覚が無いんだろうな、インタヴューの答え。

先達から未来を託され、バトンを受け取り、僕らの時代がやって来、僕らもやがて老いて行き、次代の若者に

そのバトンを引き継ぐのだ。

社会とはそういうもので、有史以来綿々と行われてきた紛れも無い事実で、これからも続いて行く。

多分、僕らは先の母親達の世代にバトンタッチするんだろうけど・・・どうなんでしょうね^^;

お、今、TVに久米広さんが出てきてTVの品格について語ってる。

彼によると

「TVは視聴率至上主義になって、そのシステムが出来上がってしまっている。従ってTV番組の質は国民が欲する

内容によってある程度決まってしまう面がある。よって、TV番組の質を見れば、その国の質が分ってしまう」

という。更に続けて

「なので、仮に崇高な内容のTV番組を作っても、それが国民のレベルに合っていなければ、それはオミットされてしまう。

これは、政治の世界でも、教育の世界でも同じで、その国民のレベルに応じた政治家が出てくる訳だし親のレベル

を上げなければ、教育の現場だけ崇高にはならない。」

と語っていました。

なるほど。つまり、TVは世の中の現実を映し出す鏡であり、現在それは非常に低いレベルにあると氏は言っている。

では、国民のレベルを上げれば良いのではないか。と、こうなる。

何かEラーニングのボトムに流れる本質に近しい感覚を感じてしまった^^;

ん~マンダム。(知ってる? チャ~ルズ・ブロンソン

あ、意味はありません^^;

眠くなっちゃったので、これにてお終いっ ><b

----------------------------

今ね、丁度「たけしの日本教育白書」を見てるんだ。

学校のイジメ問題やら何やら色んなテーマで教育問題を掘り下げている。

さっき、給食費を払わない親が多いっていうのをやっていたけど・・・何と全体の2割近くがそうだって

いうんだよね^^;

で、取材人が学校側と、不払いの親の両方にインタヴューしてたんだけど、学校側は取り立てに家ま

で行くんだけど体良く追い返されるし・・・

不払いの親の言い分はというと

1.NHKとかでも不払いの人がいるし~学校も同じかな~って感覚で~

2.給食まずいし~お金取りたいなら、もっとマトモな物を出して欲しい~これじゃお金払わない

3.周りでも払ってない人がいるし~自分もいいかな~って

4.・・・

・・・おいおい;; 悲しくなってしまったです。これ、30代前半位?の母親達のコメントです。

レポーターからの質問

「お子さんに携帯電話は持たせているんですか?」

母親たち

「携帯はね~必需品だしね~」

レポーターからの質問

「携帯電話代と学校の給食費とどちらが大切ですか?で、月どの位携帯電話代使ってますか?お子さん」

母親たち

「そりゃ~携帯でしょ。何は無くても携帯無しは有得ないし。

ん~最高6万払わされた事あります~(ゲラゲラ」

・・・あのさ、こういう人が子供を産んでいいのかな?;;

ご飯を食べて適度に運動して生活をしていれば、時と共に体は成長するし、体が健康ならやがて男も女も

子供を産める、作れる体にはなるけど、それで子供を産んでいいのかな?

ぼくは、人の親になるっていう事は相応の覚悟と準備が必要だと思うのだけど。ちがうかな?

やはり、心が定まって内面がそれなりの大人に成長していなければ、だめだよ。

子供が子供を躾けたり教育したりは、やっぱできないよ。

今、ちょうどTVでは「品格」について話し合われているけど、先ほどの給食費不払いの親は話の内容が

小学生並みで、精神年齢低すぎだと思う。

こういう親に育てられてる子供は、家庭内の教育も躾も当然できていないでしょ。悲しい事です。

よく、恥ずかしげも無く・・・っていうか、そういう感覚が無いんだろうな、インタヴューの答え。

先達から未来を託され、バトンを受け取り、僕らの時代がやって来、僕らもやがて老いて行き、次代の若者に

そのバトンを引き継ぐのだ。

社会とはそういうもので、有史以来綿々と行われてきた紛れも無い事実で、これからも続いて行く。

多分、僕らは先の母親達の世代にバトンタッチするんだろうけど・・・どうなんでしょうね^^;

お、今、TVに久米広さんが出てきてTVの品格について語ってる。

彼によると

「TVは視聴率至上主義になって、そのシステムが出来上がってしまっている。従ってTV番組の質は国民が欲する

内容によってある程度決まってしまう面がある。よって、TV番組の質を見れば、その国の質が分ってしまう」

という。更に続けて

「なので、仮に崇高な内容のTV番組を作っても、それが国民のレベルに合っていなければ、それはオミットされてしまう。

これは、政治の世界でも、教育の世界でも同じで、その国民のレベルに応じた政治家が出てくる訳だし親のレベル

を上げなければ、教育の現場だけ崇高にはならない。」

と語っていました。

なるほど。つまり、TVは世の中の現実を映し出す鏡であり、現在それは非常に低いレベルにあると氏は言っている。

では、国民のレベルを上げれば良いのではないか。と、こうなる。

何かEラーニングのボトムに流れる本質に近しい感覚を感じてしまった^^;

ん~マンダム。(知ってる? チャ~ルズ・ブロンソン

あ、意味はありません^^;

眠くなっちゃったので、これにてお終いっ ><b

2012年04月06日

成長の秘訣

■ゆ~さん★のおもしろコラム

----------------------------

成長ってなんだ? 何に対しての成長かな?

営業マンなら、ノルマ達成して、次のステージへ?・・・これも成長。

事務員なら、短時間により正確に多くの事務処理を・・・これも成長。

修理マンなら、より高度な修理を・・・これもまた成長。

設計士なら・・・

私たちは通常、親に育ててもらって、道徳、躾、教育を受けさせてもらって

同時にご飯を食べさせてもらって、服を買ってもらって・・・

と、過ごしてやがて大人になり、就職し、家庭を築き、親となり、

世の中の大半の人が大体こういった道を歩むのでしょう。(私もその一人)

成長という言葉は、「おお、身長が伸びたね」とか「速く走れる様になったね」とか

「難しい問題を解決できる様になったね」とかその過程でその都度使われてきますが、

一体、その本質とは何なんでしょうか。

会社に就職して社会人となり、その専門の領域で経験を積んでいけば、いやがおうでも

普通にその仕事ができる様になります。時間の問題です。

気が利いている人なら、人より少し早く仕事ができる様にもなります。

でも、どんなに頑張っても、人は100メートルを5秒では走れないし、水中では息もできない。

空は飛べやしないし、一人前に腹は減る。

一人の生身の人間には限界があるという事ですね。

(ハイ!ここテスト出るよ~! バッシッ! あ、ウソです^^; 調子のりました^^;)

そこで、頭脳の登場となるのです。

つまり、知恵ですね。

乗り物(道具)使えば100メートル5秒切るかもよ?水中では息できるね。ボンベで。

空は飛べるけど・・・くぅ~やっぱり腹は減るぅ。

前号とも関連するけど、積んだ経験を生きたものとする為には「知恵」がいるって事です。

で、重要な事は、その「知恵」を使うのは「不完全な生身の人間」っていう事。

例えばハサミ。

これは人間の知恵が生み出した文明の利器で、とても便利な道具。

紙も切れるし、料理もできる。木の枝だって切れるし、人も刺せるのです。

その使い方次第で、まったく正反対の結果となってしまう知恵(ハサミ)。

結果の正邪が使い手に委ねられている知恵。(火なんかもっとおっかねーぞぃ)

そして、その知恵をどう使うか決めるのは、使い手の「こころ」。

こころ・・・目に見えない、触れる事もできない・・・こころ

その人(使い手)の心の正邪がわからない・・・

でも安心してください。

これも、知恵で解決できます。

大体ね、邪(よこし)まな考えを持ってる人の言う事には、一貫性がないのです。

あっちでコロコロ、こっちでコロコロ。七色に言ってる事が変わるから。

■■■よくある上司と部下の会話の一コマ(1)■■■

「キミィ!一体何をやってるんだね!」

「えw こうやれって先月会議で決まったぢゃないですかー」

「ああ、アレ(会議)はアレだぁ~でもこれはこれじゃ困る!」

「とにかく、やり直してくれ!」

「うはぁw まぢでぃすかぁ?」

■■■よくある上司と部下の会話の一コマ(2)■■■

「部長、お約束頂いた例の件、どのようになっていますでしょうか?」

「ああ、あれか・・・すまん、もう少し待ってくれたまえ。忘れてはいない。必ずやるから・・・」

一ヵ月後

「ぶちょー、お約束頂いた例の件、いつになったらやっていただけるんでしょうか?」

「ああ、あれか・・・すまん、もう少し待ってくれたまえ。忘れてはいない。必ずやるから・・・」

更に一ヵ月後

「ぶちょぉ、約束の件、いつになったらやってくれるんですか?」

「ああ、あれか・・・すまん、もう少し待ってくれたまえ。忘れてはいない。必ずやるから・・・」

って一生やってろw

つまり、言動の一致があるかどうかで判断ができます。コレが智慧といわれるものです。

えーと、前置きが長くなってしまったけど、成長の秘訣。

これは、自分自身の「こころ」を鍛える事だと思います。

すると、感性が研ぎ澄まされていき、今まで気付かなかった事に気付き、見えなかったものが

見えるようになり、即ち、自然と知恵が沸いてきて、やがて智慧へと昇華する。

この境地に立った人は見識も高く、とても心が素直で、垣根がありません。

一を聴いて十を知り、ドンドン吸収して成長して行く。

そして周りに人が集まって来て、良い人ばかりが残る。

当然、邪まな人は近寄れない。見破られてしまうから。怪我をするから。

憧れを禁じえません。

ん~いいなぁ~。こういう人になりたいなぁ~。

--------------------------------------------------------------------

今回の一言プレゼント

暗いと不満を言うよりも

進んで明かりをつけましょう

by 東京電力

これ、だいぶ前に東京電力のCMでやってたコピー。

心の在り方を端的に言い得ている様で個人的にとても好きです。

----------------------------

成長ってなんだ? 何に対しての成長かな?

営業マンなら、ノルマ達成して、次のステージへ?・・・これも成長。

事務員なら、短時間により正確に多くの事務処理を・・・これも成長。

修理マンなら、より高度な修理を・・・これもまた成長。

設計士なら・・・

私たちは通常、親に育ててもらって、道徳、躾、教育を受けさせてもらって

同時にご飯を食べさせてもらって、服を買ってもらって・・・

と、過ごしてやがて大人になり、就職し、家庭を築き、親となり、

世の中の大半の人が大体こういった道を歩むのでしょう。(私もその一人)

成長という言葉は、「おお、身長が伸びたね」とか「速く走れる様になったね」とか

「難しい問題を解決できる様になったね」とかその過程でその都度使われてきますが、

一体、その本質とは何なんでしょうか。

会社に就職して社会人となり、その専門の領域で経験を積んでいけば、いやがおうでも

普通にその仕事ができる様になります。時間の問題です。

気が利いている人なら、人より少し早く仕事ができる様にもなります。

でも、どんなに頑張っても、人は100メートルを5秒では走れないし、水中では息もできない。

空は飛べやしないし、一人前に腹は減る。

一人の生身の人間には限界があるという事ですね。

(ハイ!ここテスト出るよ~! バッシッ! あ、ウソです^^; 調子のりました^^;)

そこで、頭脳の登場となるのです。

つまり、知恵ですね。

乗り物(道具)使えば100メートル5秒切るかもよ?水中では息できるね。ボンベで。

空は飛べるけど・・・くぅ~やっぱり腹は減るぅ。

前号とも関連するけど、積んだ経験を生きたものとする為には「知恵」がいるって事です。

で、重要な事は、その「知恵」を使うのは「不完全な生身の人間」っていう事。

例えばハサミ。

これは人間の知恵が生み出した文明の利器で、とても便利な道具。

紙も切れるし、料理もできる。木の枝だって切れるし、人も刺せるのです。

その使い方次第で、まったく正反対の結果となってしまう知恵(ハサミ)。

結果の正邪が使い手に委ねられている知恵。(火なんかもっとおっかねーぞぃ)

そして、その知恵をどう使うか決めるのは、使い手の「こころ」。

こころ・・・目に見えない、触れる事もできない・・・こころ

その人(使い手)の心の正邪がわからない・・・

でも安心してください。

これも、知恵で解決できます。

大体ね、邪(よこし)まな考えを持ってる人の言う事には、一貫性がないのです。

あっちでコロコロ、こっちでコロコロ。七色に言ってる事が変わるから。

■■■よくある上司と部下の会話の一コマ(1)■■■

「キミィ!一体何をやってるんだね!」

「えw こうやれって先月会議で決まったぢゃないですかー」

「ああ、アレ(会議)はアレだぁ~でもこれはこれじゃ困る!」

「とにかく、やり直してくれ!」

「うはぁw まぢでぃすかぁ?」

■■■よくある上司と部下の会話の一コマ(2)■■■

「部長、お約束頂いた例の件、どのようになっていますでしょうか?」

「ああ、あれか・・・すまん、もう少し待ってくれたまえ。忘れてはいない。必ずやるから・・・」

一ヵ月後

「ぶちょー、お約束頂いた例の件、いつになったらやっていただけるんでしょうか?」

「ああ、あれか・・・すまん、もう少し待ってくれたまえ。忘れてはいない。必ずやるから・・・」

更に一ヵ月後

「ぶちょぉ、約束の件、いつになったらやってくれるんですか?」

「ああ、あれか・・・すまん、もう少し待ってくれたまえ。忘れてはいない。必ずやるから・・・」

って一生やってろw

つまり、言動の一致があるかどうかで判断ができます。コレが智慧といわれるものです。

えーと、前置きが長くなってしまったけど、成長の秘訣。

これは、自分自身の「こころ」を鍛える事だと思います。

すると、感性が研ぎ澄まされていき、今まで気付かなかった事に気付き、見えなかったものが

見えるようになり、即ち、自然と知恵が沸いてきて、やがて智慧へと昇華する。

この境地に立った人は見識も高く、とても心が素直で、垣根がありません。

一を聴いて十を知り、ドンドン吸収して成長して行く。

そして周りに人が集まって来て、良い人ばかりが残る。

当然、邪まな人は近寄れない。見破られてしまうから。怪我をするから。

憧れを禁じえません。

ん~いいなぁ~。こういう人になりたいなぁ~。

--------------------------------------------------------------------

今回の一言プレゼント

暗いと不満を言うよりも

進んで明かりをつけましょう

by 東京電力

これ、だいぶ前に東京電力のCMでやってたコピー。

心の在り方を端的に言い得ている様で個人的にとても好きです。

2012年04月03日

タイタニック号~その生死の分かれ目

■ゆ~さん★のおもしろコラムだよ~

----------------------------------

だいぶ前に映画でもリメイクされて、すっかり有名なタイタニック号の悲劇。

この海難事故で2500人の乗客の内、命を取りとめたのは、僅か170人程だったとか・・・

私、以前、検死などにも立ち会う医学博士と食事をする機会がありまして、楽しい会話のその中で大変興味深いお話しを伺いました。

海難事故で人が亡くなる場合、その死因は溺れたからじゃないんだそうです。

我々素人考えでは、泳げなくて溺れて・・・と考えてしまいますが、実は違うんだそうです。

では?なぜ?

それは、冷たい海水が体温を奪って、意識が薄れて行き、人間の体が機能停止(仮死状態)となり、沈んで行ってしまうのだそうです。(ちょうど、ディカプリオの最後のシーンの様に)

すると、ここで疑問が沸きます。

では一体、タイタニックの生き残った170人と、そうでない人の境界線はどこにあったのだろうか?

健康な男女を個別に冷たい水の張った浴槽に入れて体温の変化を測定した博士の実験によると、あと1時間、あと30分と残り時間を告げ、終了後に美味しい食事が待ってる事を約束したグループは或一定以下に体温が下がらないんだそうだ。

そして、

あ~さっきのウソwww飯もやんなきゃ~とうぶん終んないよw

おまえら、そこでず~っと冷水に浸かってな~ウハハ

と言ったその瞬間。

参加者の体温が一気に下がったのだそうです。と、ここで実験終了。

つまりね、

「心」が体温の上昇下降を決めるのです。

「あと少し頑張ろう・・・そうすれば助けが来るかもしれない・・・」という頑張りと希望が体温を上昇させ、

「ああ・・・もうダメだぁ・・・」という絶望が体温を急激に奪い去って行くのだ。

タイタニック号の生死を分けた境界線も、こんな所にあったのかもしれませんね。

さて、私たちはどうでしょうか?

心に熱を持っているでしょうか。生きているという事は熱があるという事で、活気があるという事です。

元気ありますか?希望を持っていますか?活気がありますか?

せっかく生を授けてもらって生(活)かされているのに、夢や希望がなく死人の様にしている人が多い様に思える昨今の世の中。(コレ、一般論ね)

今一度、自分自身に問うてみて、点検してみるのもいいかもしれませんね。

--------------------------------------------------------------------

「一言」(いちげん)プレゼント。

人生とは苦労を積む事であり、苦労とは経験の事。

しかし、苦労はそのままでは経験とならない。

乗り越える為の工夫が必要なのだ。

どんな人にも必ずそれは訪れる。

何故なら、それが人生なのだから。

それが、たとえどんなに重いものであったとしても怯む事はない。

重ければ重い程、自分が磨かれ鍛えられて行くのだから。

そして、その人が乗り越えられない程の苦労は決して与えられはしない。

それが、自然の配慮であり摂理であり、即ち人生なのだから。

みなさん、良い人生を歩みましょうね。

----------------------------------

だいぶ前に映画でもリメイクされて、すっかり有名なタイタニック号の悲劇。

この海難事故で2500人の乗客の内、命を取りとめたのは、僅か170人程だったとか・・・

私、以前、検死などにも立ち会う医学博士と食事をする機会がありまして、楽しい会話のその中で大変興味深いお話しを伺いました。

海難事故で人が亡くなる場合、その死因は溺れたからじゃないんだそうです。

我々素人考えでは、泳げなくて溺れて・・・と考えてしまいますが、実は違うんだそうです。

では?なぜ?

それは、冷たい海水が体温を奪って、意識が薄れて行き、人間の体が機能停止(仮死状態)となり、沈んで行ってしまうのだそうです。(ちょうど、ディカプリオの最後のシーンの様に)

すると、ここで疑問が沸きます。

では一体、タイタニックの生き残った170人と、そうでない人の境界線はどこにあったのだろうか?

健康な男女を個別に冷たい水の張った浴槽に入れて体温の変化を測定した博士の実験によると、あと1時間、あと30分と残り時間を告げ、終了後に美味しい食事が待ってる事を約束したグループは或一定以下に体温が下がらないんだそうだ。

そして、

あ~さっきのウソwww飯もやんなきゃ~とうぶん終んないよw

おまえら、そこでず~っと冷水に浸かってな~ウハハ

と言ったその瞬間。

参加者の体温が一気に下がったのだそうです。と、ここで実験終了。

つまりね、

「心」が体温の上昇下降を決めるのです。

「あと少し頑張ろう・・・そうすれば助けが来るかもしれない・・・」という頑張りと希望が体温を上昇させ、

「ああ・・・もうダメだぁ・・・」という絶望が体温を急激に奪い去って行くのだ。

タイタニック号の生死を分けた境界線も、こんな所にあったのかもしれませんね。

さて、私たちはどうでしょうか?

心に熱を持っているでしょうか。生きているという事は熱があるという事で、活気があるという事です。

元気ありますか?希望を持っていますか?活気がありますか?

せっかく生を授けてもらって生(活)かされているのに、夢や希望がなく死人の様にしている人が多い様に思える昨今の世の中。(コレ、一般論ね)

今一度、自分自身に問うてみて、点検してみるのもいいかもしれませんね。

--------------------------------------------------------------------

「一言」(いちげん)プレゼント。

人生とは苦労を積む事であり、苦労とは経験の事。

しかし、苦労はそのままでは経験とならない。

乗り越える為の工夫が必要なのだ。

どんな人にも必ずそれは訪れる。

何故なら、それが人生なのだから。

それが、たとえどんなに重いものであったとしても怯む事はない。

重ければ重い程、自分が磨かれ鍛えられて行くのだから。

そして、その人が乗り越えられない程の苦労は決して与えられはしない。

それが、自然の配慮であり摂理であり、即ち人生なのだから。

みなさん、良い人生を歩みましょうね。

こんw

こんw